子どもの運動神経やスポーツの能力はどのように決まるかご存じでしょうか。

両親ともに運動が苦手であれば「子どもに大きな期待はできない」といったような、遺伝によって決まると考える方もいるのではないでしょうか。

実は、子どもの運動神経やスポーツの能力を伸ばすことができる時期があります。

スポーツ科学に興味のある方なら、ゴールデンエイジという言葉を耳にしたこともあるのではないでしょうか。

このゴールデンエイジとは、運動のセンスを伸ばすのに適した時期と言われています。ゴールデンエイジに適切な方法で学べば、親以上に運動神経が良くなる可能性も考えられます。

今回はゴールデンエイジについて詳しく見ていきましょう。

ゴールデンエイジとは

子どもの成長過程において、すべての器官や機能が同時に発達していくわけではありません。それぞれの発達は個別です。

一つの運動を習得するのでもそれを習得しやすい時期もあれば、習得しにくい時期もあります。

能力を吸収・習得しやすい時期に、適切に伸びるように運動することで、運動神経が発達する可能性が考えられます。

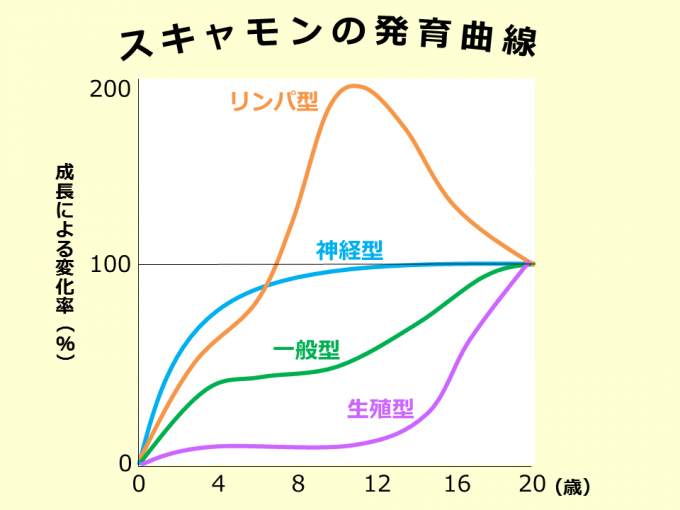

この発達の特性を説明する際に用いられてるのが、アメリカのスキャモンという学者が発表したグラフに基づく理論です。

「スキャモンの発育曲線」と言われるグラフですが、これは20歳の時点で発育レベルが100%に達すると考え、それまでに体の発育・発達具合が系統ごとにどう変化するかを表しています。

スキャモンの発育曲線で示される発育の系統とは、以下の4パターンです。

- 筋肉・骨・内臓など全身の外形を表す一般型

- 脳・神経・視覚などを表す神経型

- 男子の睾丸や前立腺、女子の子宮や卵巣を表す生殖器型

- 胸腺やリンパ節を表すリンパ系型

このうち運動能力に大きくかかわるのが神経型で、5歳ごろまでに神経系統は80%の発達が完了し、12歳で100%近くに達します。

一度形成された神経回路は滅多なことでは消えないため、神経系統の発達が100%に達するまでの時期(ゴールデンエイジ)にいろんな運動に取り組んで神経回路に刺激を与えることが、運動能力を大きく向上させるのに欠かせないと考えられています。

ゴールデンエイジには3つの時期がある

一度できた神経経路は消えることが滅多にないと言われています。

自転車の乗り方を一度覚えてしまえば、何十年も乗らなくても乗り方を忘れないのはそのためです。

その神経経路を形成するまでの時期がゴールデンエイジであり、その間にさまざまな運動をして刺激を与えることが後の成長にとって大切です。

ゴールデンエイジは、大きく分類するとプレゴールデンエイジ、ゴールデンエイジ、ポストゴールデンエイジの3つの時期になります。

プレゴールデンエイジ(3~8歳)

3~8歳までの時期をプレゴールデンエイジと呼びます。この時期に神経経路が大きく発達し、約80%まで形成されます。脳や脊髄などの神経が形成されるとともに、視覚で得られる情報を神経を介して体の各部に伝達する能力も形成される時期です。

運動能力の基礎は、3~8歳に当たるこのプレゴールデンエイジにどれだけ体を動かすかが大切です。もっともこの時期の子どもは、いろんなものに興味を抱いて自分からよく動き回るものです。

無理に大人しくさせたり何かを習得させようと躍起になるよりも、子どもの興味のままにやりたいことをさせてあげるのが理想です。

プレゴールデンエイジの子どもは、さまざまな遊びや運動をしていくなかで、走る、跳ぶ、投げるなどの基本動作を覚えていきます。スポーツだけでなく、鬼ごっこやかくれんぼ、木登りなどの遊びが発育にはとても良い運動です。

日本ニュートリション協会公認のサプリメントアドバイザー

日本ニュートリション協会公認のサプリメントアドバイザー子どもは遊びを通して基本動作を自然と習得していきますが、現代の子どもが運動能力が低下していると言われるのは、この時期にこうした外遊びの機会が減少していることも一つの理由だと言われています。なるべく多くの運動をさせてあげましょう。

ゴールデンエイジ(9~11歳)

発育において最も重要な時期であることから、9~11歳の年代をゴールデンエイジと呼びます。この時期に神経回路がさらに発育し、12歳ごろにはほぼ100%までに達します。ですので、運動をするには適した時期です。

ゴールデンエイジは、プレゴールデンエイジで身に付けた基本動作が一段レベルアップして完成する時期です。スポーツで大切な基本技術も、プロが身に付けている高等テクニックも、すべてはゴールデンエイジに習得されると言ってよいでしょう。

実際、この時期にはどんな運動でも短時間で即座に習得できると言われています。

この時期に覚えた動きやテクニックは大人になって以降もずっと身に付いているため、なるべく多くのことを吸収させてあげましょう。

また、ゴールデンエイジは、運動面の発達だけでなく、精神面においても自我が形成される大切な時期です。筋肉はまだ十分に発達していないため、スピードやパワーは要求できませんが、状況判断や戦術を考えさせるのには適した時期といえます。

筋トレはまだ始めなくてよいので、ゴールデンエイジには技術面や精神面を重視することが理想です。

ポストゴールデンエイジ(12~14歳)

12~14歳は、ゴールデンエイジが過ぎて神経系の発育が十分に達した後の時期なので、ポストゴールデンエイジと呼ばれます。

代わりに筋肉や骨格が急激に発達していき、スピードとパワーも備わってきます。

また、スキャモンの発育曲線にもありますが、男子も女子も男らしさや女らしさが表れ始め、成人に近い体格になっていく時期です。

ポストゴールデンエイジは心身が急激に発達を遂げるため、新しい動作を習得するのが困難になっていきます。一度習得した技術でも一時的にレベルが下がることもよく見られるパターンです。

技術の上達にはこれまでより時間がかかるようになりますが、精神面は大きく成長するため、戦略については深く理解できるようになります。

大人の役割としては、実践を交えながら指導しつつ、子どもに対して課題を与えて自分でクリアできるように導いてあげることが大切です。

ゴールデンエイジと成長期の関係性

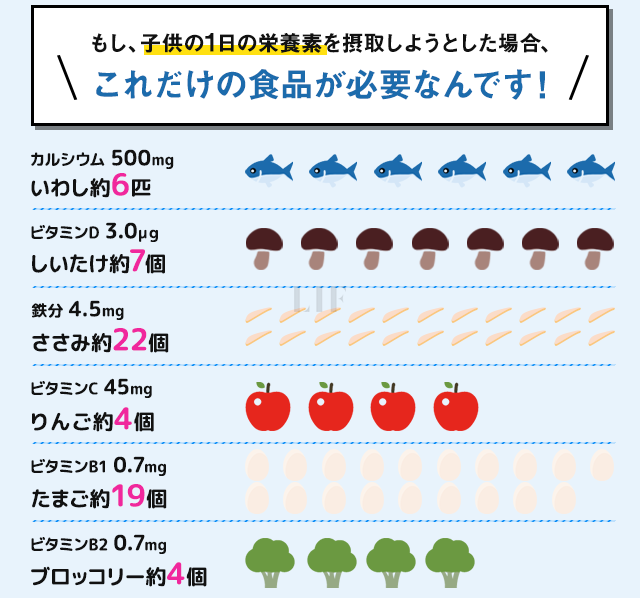

ゴールデンエイジには意識的に体を動かして運動神経を発達させることが大切ですが、成長期の子どもは運動だけしていればよいわけではありません。体を作る元となる食生活も大切になります。

毎食栄養バランスの取れた食事を用意することが難しい場合もあるでしょう。あくまで食事がベースになりますが、そんな時は子供用のサプリメントも食事とあわせて活用してみるのも選択肢の一つです。

また、食生活のほかに睡眠も非常に大切です。

成長期の子どもは、食事で摂取した栄養を睡眠中に体の材料にします。成長ホルモンが分泌されるのは睡眠中ですので、早寝早起きが理想です。ゴールデンエイジなら8時間以上は睡眠時間を目指しましょう。

今さら注目される外遊びの減少

20年ぐらい前まではゴールデンエイジという言葉を聞くことはありませんでした。

子ども時代に「ゴールデンエイジだから運動しましょう」などと言われた記憶のある親御さんも少ないのはないでしょうか。

では、なぜ最近になってゴールデンエイジということが言われるようになったのか、それは外遊びの機会が減少したことが原因の一つです。

シチズンホールディングスの調査「子どもの時間感覚35年の推移」によると、子どもの外遊びの時間はここ35年で約半分に減少したとのこと。1981年では1日平均2時間11分あった外遊びの時間が、2016年には1時間12分まで減少しました。

外遊びの時間が減少したと考えられる原因

テレビゲームやスマホの普及などもありますが、外には危険が多いということで、親の子どもの遊び方への意識が変わってきたことも理由の一つだと考えられます。

小さな子どもだけで長時間外出させるのが心配であれば、キャッチボールでもして一緒に体を動かす楽しさを共有することが大切ではないでしょうか。

ゴールデンエイジにおすすめの運動プログラムとトレーニング

ゴールデンエイジで身に付けた運動の能力や技術は一生ものになります。では実際に、どのような方法で子どもの運動能力を伸ばしていけばよいのでしょうか。

親が運動を強制しても、子どもに関心がなければ意味がありません。

そこで役立つのが、子どもの好きなこと、夢中になりやすいことを活かして体を動かす能力を高めるトレーニングに結び付ける方法です。

コーディネーショントレーニングとは

体の機能全体を調整する能力をコーディネーション能力といいます。スポーツで行われる動作とは、筋力や持久力、バランス、スピード、それに柔軟性などあらゆる要素が組み合わさった結果です。

その組み合わせがスムーズに調整できるかどうかが運動神経を決めるカギになります。そんなコーディネーション能力には7つあります。

コーディネーション能力について

| 能力 | 定義 |

|---|---|

| 調整能力 | 状況に応じて自分自身を調整し、適切な行動をとる能力。 |

| 変換能力 | 状況が変化した時に素早く動作を切り替える能力。 |

| リズム能力 | 目や耳からの情報を動きとして表現するための能力。 |

| 反応能力 | 予期せぬ出来事や状況に素早く反応して、適切な対応をする能力。 |

| バランス能力 | 動作中や空中で姿勢を素早く回復できる能力。 |

| 連結能力 | タイミングよく筋肉や関節の動きを同調させる能力。 |

| 識別能力 | 視覚と手・足・頭の動きやボールの操作等を精密に行うための能力。 |

まず、周りの状況と自分の動きを関連付けて動きの変化を調整する調整能力が一つです。スポーツなら、相手チームの動きやボールの行方など刻々変化する状況に合わせて動きを調整するための能力です。

また、状況が変化した時に素早く動作を切り替えるための変換能力も、コーディネーション能力の一つに分類されます。

さらに、目や耳からの情報を動きとして表現するためのリズム能力、素早く合図を察知して適時かつ適切な速度で反応するための反応能力、動作中や空中で姿勢を素早く回復できるバランス能力もあります。

加えて、タイミングよく筋肉や関節の動きを同調させる連結能力と、視覚と手・足・頭の動きの関係やボールの操作などを精密に行うための識別能力を合わせた7つがコーディネーション能力です。

初級:指折り遊び・ケンケンパ・ボール投げとキャッチ

まずは指折り遊びです。

両手同時に親指から順に指を折りながら数字を数えていきます。10まで数えたら今度は小指から順に折っていきます。それができたら、右手は親指から、左手は小指からというふうに組み合わせを変えます。

昔ながらの遊び「ケンケンパ」ですが、昔のように道路にチョークで線を引いて遊ぶのは危険ですのでやめておきましょう。ケンケンパをやるためには「スピードリング」という輪っかが便利です。

「ボール投げ&キャッチ」では、頭上にボールを放り投げてそれをキャッチするまでに、いろいろな動作を行います。ボールが落ちてくるまでに、手を3回たたく、1回転する、前転するなどです。ヘディングしてキャッチなども試してみましょう。

中級:お手玉・指示ジャンプ・ミニハードルジャンプ

まずは「お手玉」ですが、中級なら三つ玉お手玉を目指して練習しましょう。3つのお手玉を同時に操ることで動体視力が鍛えられます。間接視野を使って2~3個のお手玉を同時に見る能力が身に付きます。

「指示ジャンプ」とは、大人が「右!」「左!」「前!」「後ろ!」などと指示を出し、それを聞いた子どもがその指示通りにジャンプするトレーニングです。それ以外にも、中級では指示とは逆向きにジャンプするようにするとよいでしょう。

「ミニハードルジャンプ」は、高さ15~20cmほどの小型のハードルを使って、ジャンプやさまざまなステップのトレーニングを行う方法です。高さの要素が動作に加わるため、ジャンプやバランスといったコーディネーション能力を養うには適しています。

上級:ボールパス交換・バランス運動・ラダーステップ

ボールパス交換は、二人一組になりそれぞれが1個ずつボールを持ち、いろいろな方法でパスし合うトレーニングです。1個は胸の位置に投げ、もう1個は足でキックするというようにします。同時に複数の動作を行う能力を鍛えるのに適しています。

「バランス運動」は、ゴールデンエイジの子どもが体幹を鍛える最適なトレーニングです。体幹、すなわち体の中心部の筋肉を鍛えるバランス運動は、本格的なトレーニングを開始する前段階としてジュニア選手が行うのに向いています。

「ラダーステップ」とは、「ラダー」という梯子のような道具を使ってステップを練習する方法です。キビキビと動けるようになるトレーニングとして、サッカーの練習にはよく採り入れられています。

コーディネーショントレーニングの注意点

コーディネーショントレーニングには親のかかわりが重要です。ゴールデンエイジという最適の時期に最適のトレーニングができるように環境を整えてあげてください。それには、以下の二つのことにも常に注意しながら行うことが大切です。

あまり早い年齢から一つのスポーツだけに取り組むのは、早期専門化の弊害というリスクがあります。一つのスポーツに集中して同じ動作ばかり何度も繰り返すと、負荷のかかる部分が酷使されてしまう場合があります。

野球肩やテニス肘がその良い例です。そのため、あまり早いうちから一つのスポーツだけに過度に取り組む際には注意が必要です。

一つのスポーツにばかり過度に取り組むと、子ども自身がそのスポーツへの熱意を失ってしまうことも考えられます。競争が厳しい環境では他の子どもに付いていけなくなることもあるでしょう。

ゴールデンエイジは特定の能力を鍛える時期ではなく、さまざまなスポーツに触れてその楽しさや面白さを知る時期です。メインに取り組む種目があってもよいですが、子どもの興味の向くままにさまざまなスポーツを経験させてあげるのが理想です。

ゴールデンエイジに運動神経を伸ばすポイント

ゴールデンエイジに運動神経を向上させるには、昔遊びが最適です。鬼ごっこ、ゴム跳び、缶蹴り、ケンケンパ、竹馬などの昔遊びには、7つのコーディネーション能力を鍛える要素が詰まっています。

また、公園の鉄棒やうんていなども良いでしょう。遊びだけでなく、昔の子どもなら必ずやっていた雑巾がけのようなお手伝いにもコーディネーション能力を鍛える要素が含まれています。

危険性のある遊具が公園からどんどん撤去されているのも一つの原因ですが、「遊ぶ時間があるぐらいならスポーツ教室で専門家にみっちり教えてもらいたい」などと考える大人が増えているのも、子どもが昔遊びをしなくなった原因の一つになりえます。

大人が指導することは大切ですが、あまり干渉し過ぎるのは、子どもが自分で工夫して運動する機会を奪うことと同じです。子どもにとっても偏りができてしまうかもしれません。

昔遊びはさまざまな競技の土台であり、同時に脳の発育のためにも必要なものです。また、社会性やコミュニケーション能力を育む機会でもあるので、子どもにはなるべく昔ながらの遊びに触れる機会を増やしてあげるのが理想です。

ゴールデンエイジ理論は現代の子に当てはまらないのか

ここまで、ゴールデンエイジが子どもの運動神経を伸ばすのに大切な時期であることを述べてきましたが、あまりこの理論に囚われ過ぎるのも考えものです。

9~11歳がゴールデンエイジといっても、成長度合いには個人差があり、「この年齢なら必ずこう」とは言えないからです。

また、ゴールデンエイジ理論の元であるスキャモンの発育曲線が発表されたのは1928年です。もう一つの基礎理論である運動学習期の説が出されたのも、今から60年も前になります。

何十年も前の子どもの特徴を、現代日本の子どもの運動学習の特徴にそのまま当てはめるのは無理があると考えるべきです。

近年の子どもの運動発達の度合いは昭和の頃よりかなり遅れています。昭和の幼稚園の年長さんができていたことが、今の小学3~4年生にはできない子が多いのは事実です。

早熟の子どももいれば、晩熟の子どももいますので、9~11歳という年齢は平均モデルで考えた時の区分と緩やかに捉えた方が自然です。

9~11歳を逃すともう運動が上手にならないわけではありません。成長の早い子もいるし遅い子もたくさんいる、という当然の事実を念頭に置いて、気長に見守ることが大切です。

ゴールデンエイジの間だけでなく長期的なスポーツ活動の教育を

ゴールデンエイジ理論は、スポーツ界だけでなく一般の親御さんにまで広く知られている理論ですが、正しく捉えられている人は少ないのではないでしょうか。

そもそも何十年も前の研究をもとにした理論であり、スポーツ科学自体歴史の浅い学問ですので、子どもの運動学習についても、昔は信じられていたことが今では誤りとされることも少なくありません。

理論自体は間違っていないとしても、子どもの成長度合いには大きな個人差があります。「よその子に比べてうちの子は…」などと他人と比較することに意味はありません。

理論にばかり囚われて、子どもの成長や能力に合っていないことを無理強いさせていないか、幼いうちから一つのスポーツばかりやらせていないかなど、これまでの子どものスポーツへの取り組みを振り返り、改めて教育を行っていくことが理想です。

ゴールデンエイジのカルシウム不足

※五訂増補日本食品標準成分表参照

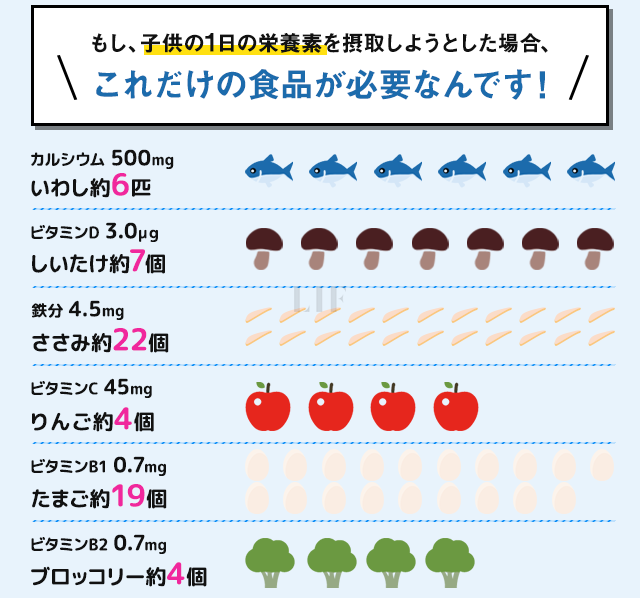

ゴールデンエイジが成長期の子どもの運動能力を伸ばすのに適した時期とはいっても、その前提として、食事でしっかり栄養を摂れているかも重要になります。

成長期の子どもには運動のためだけでなく、日々成長するためにたくさんの栄養が必要です。

厚生労働省の「国民健康・栄養調査」と「日本人の食事摂取基準2015年度版」から算出すると、成長期の子供が不足しがちな栄養素は主に「カルシウム」と「鉄」、そして「マグネシウム」です。

| 推奨摂取量 | 平均摂取量 | 過不足 | |

|---|---|---|---|

| たんぱく質 | 男:60.0g | 男:75.4g | なし |

| 女:55.0g | 女:65.8g | なし | |

| カルシウム | 男:1000mg | 男:678mg | 男:322mg |

| 女:800mg | 女:610mg | 女:190mg | |

| マグネシウム | 男:290mg | 男:232mg | 男:58mg |

| 女:290mg | 女:209mg | 女:81mg | |

| 鉄 | 男:11.5mg | 男:6.9mg | 男:4.6mg |

| 女:10.0mg | 女:6.1mg | 女:3.9mg | |

| 亜鉛 | 男:9.0mg | 男:9.2mg | なし |

| 女:8.0mg | 女:7.9mg | 女:0.1mg | |

| ビタミンD | 男:5.5μg | 男:7.1μg | なし |

| 女:5.5μg | 女:5.9μg | なし | |

| ※上記データは厚生労働省の「国民健康・栄養調査」と「日本人の食事摂取基準2015年度版」から算出した数値を比較。 | |||

小学生を対象にした調査では、給食のない日は朝食や昼食がおろそかになり、カルシウムの摂取量が低下することがわかっています。

厚生労働省は子供のカルシウム不足を懸念していて、子供の健やかな成長を目的とした施策「健康日本21」においても、栄養・食生活の目標の中に、脂肪や食塩の摂取量の減少とともに、カルシウム摂取量の増加を揚げているほどです。

子どもの食生活の状況を、独立行政法人日本スポーツ振興センターが2007年に全国の小学5年生を対象に実施した「児童生徒の食事状況調査報告書」によると、図5に示すように、給食のある日は、ほぼ所要量を充足しているのに対し、給食のない日はカルシウム、鉄の不足がみられる。

引用元:文部科学省「食生活学習教材」

このように、子供の成長をサポートするために必須の栄養成分でありながら、常に不足しがちな栄養素でもあるのがカルシウムです。

カルシウムには筋肉や神経などの作用もあり、子どもの体だけでなく心にとっても重要な栄養素です。運動だけでなく栄養サポートもしっかり意識するのが理想です。

まとめ

子どもの運動能力が伸びる時期には、ゴールデンエイジと呼ばれるピークの期間があります。9~11歳までの時期をゴールデンエイジと呼びます。

この時期に神経系統の発達が100%近くにまで発達するため、いかにこの時期にさまざまな運動に取り組んで神経系に刺激を与えられるかがカギになるという理論です。

9歳以前のプレゴールデンエイジと呼ばれる時期には、体を動かして基礎的な動作を習得します。この時期に習得した動作がその後の運動能力を決める大切な時期となるため、外遊びなどで子どもの興味の赴くままに思い切り体を動かせるようにしましょう。

9歳以降は楽しく食事をしてスポーツに取り組む

9~11歳は、どんな運動でも即座に習得して、指導によっては高等なテクニックまで身に付けられる時期です。プロのアスリートもこの時期に習得した能力がもとになっていますから、なるべくたくさんのことを吸収させてあげましょう。

なお、12歳以降では、技術の習得は遅くなることもありますが、大人の体格になり精神面でも大きく成長するので、適切な指導で導いてあげてください。

子どもの成長には大きな個人差があるので、「ゴールデンエイジなのに思うように上達しない」と悩む必要はありません。毎日の食事からしっかり栄養を摂取して、適切な指導の下、楽しくスポーツに取り組むことが理想です。